Tous les systèmes informatiques, industriels ou électroménagers produisent de la chaleur lors de leur fonctionnement. Gérer cette dissipation de chaleur reste indispensable pour préserver la performance et la durabilité des appareils. Deux approches majeures se distinguent : le refroidissement par air et le refroidissement par eau. Mais comment choisir entre ces deux solutions ? Analysons les mécanismes, critères d’efficacité et implications pratiques de chaque option.

Principes de fonctionnement du refroidissement par air et par eau

Le refroidissement par air repose sur le brassage de l’air ambiant à travers des composants chauds grâce à des ventilateurs. L’air absorbe la chaleur des surfaces qu’il traverse puis l’évacue vers l’extérieur du système. C’est la méthode la plus courante dans de nombreux secteurs, notamment l’informatique personnelle et l’électronique grand public.

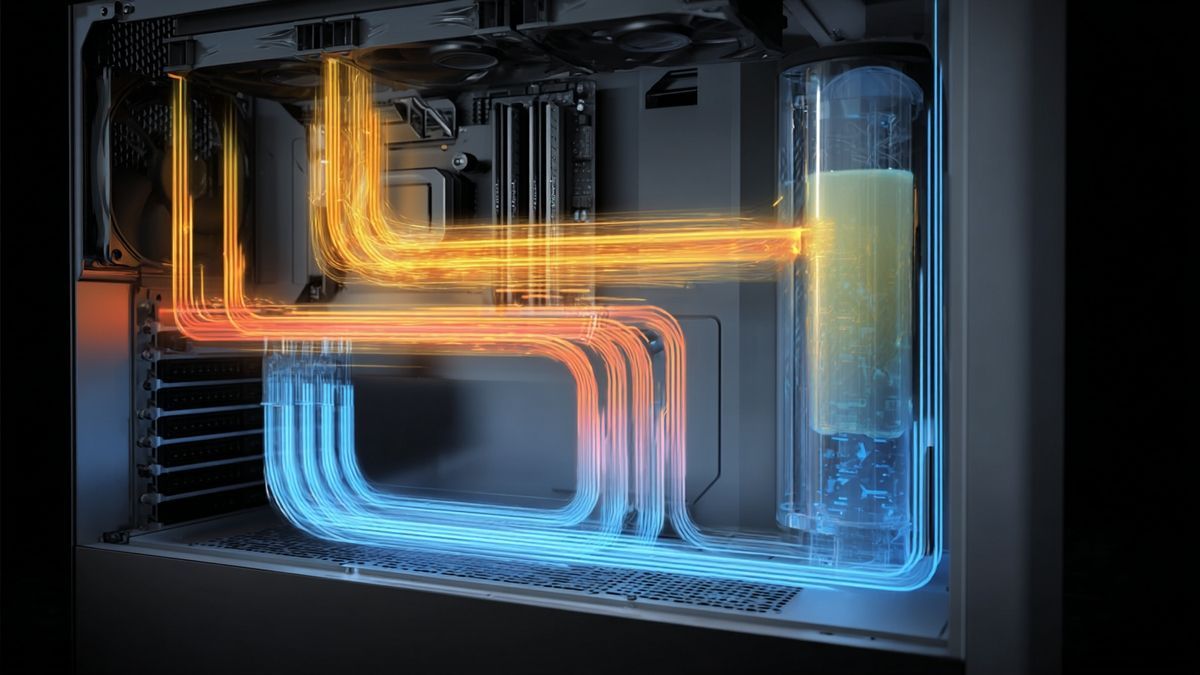

Le refroidissement par eau, aussi appelé watercooling, utilise un liquide caloporteur (souvent de l’eau) qui circule via une pompe au contact direct ou indirect des éléments à refroidir. La chaleur passe ensuite vers un radiateur, où elle est transférée à l’air ambiant via des ailettes et ventilateurs dédiés. Ce principe, inspiré de l’industrie automobile, gagne du terrain chez les utilisateurs exigeants et dans certains environnements professionnels où la densité de puissance est élevée.

Comparaison de l’efficacité thermique et de la dissipation de chaleur

Quelle est la différence de conductivité thermique ?

L’efficacité thermique désigne la capacité d’un système à transférer rapidement la chaleur loin des zones sensibles. Dans ce domaine, la conductivité thermique de l’eau surpasse nettement celle de l’air. L’eau peut transporter plus rapidement une quantité donnée de chaleur que l’air, limitant ainsi la montée en température des composants critiques comme les processeurs, cartes graphiques ou équipements industriels.

La capacité calorifique de l’eau, c’est-à-dire la quantité d’énergie nécessaire pour élever sa température, est également bien supérieure à celle de l’air. Elle permet donc d’absorber d’importants flux thermiques sans provoquer de variations rapides de température ou de pics dangereux, notamment sur les dispositifs sollicités intensivement.

Quels sont les résultats en matière de performances et de dissipation de chaleur ?

Un système de refroidissement par eau atteint généralement une meilleure régulation de température sous forte charge. Le maintien d’une température stable contribue à la stabilité, prolonge la vie des composants et autorise parfois des gains de performances si ceux-ci peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées.

À l’inverse, les solutions par air sont plus sensibles aux variations environnementales et aux augmentations soudaines de puissance. Elles présentent néanmoins l’avantage d’être simples, fiables et de répondre correctement à des besoins thermiques modérés ou à faible densité énergétique.

- La conductivité thermique de l’eau dépasse de près de 25 fois celle de l’air.

- La capacité calorifique de l’eau permet de dissiper la chaleur plus progressivement et efficacement.

- Les systèmes par air demeurent adaptés lorsque la densité thermique ne justifie pas un investissement supérieur.

Analyse du niveau sonore, de l’encombrement et du coût

Le bruit généré par un dispositif de refroidissement dépend principalement du mouvement d’air (ventilateurs) et du débit de fluide (pompes). Les systèmes par air peuvent devenir audibles voire bruyants sous forte sollicitation, car ils nécessitent d’accroître la puissance de ventilation. À contrario, une installation par eau offre souvent une meilleure efficacité énergétique pour un niveau sonore donné, grâce à une évacuation optimisée via plus de surface de radiateur et un couplage optimisé avec la pompe.

Néanmoins, le fonctionnement d’une pompe et les multiples éléments mécaniques d’un circuit à eau peuvent introduire d’autres sources de vibrations ou de bruit à certaines plages de charge, particulièrement si l’entretien manque ou si le montage n’est pas soigné. La qualité des ventilateurs et des pompes joue ici un rôle déterminant dans l’expérience quotidienne.

La compacité du refroidissement par air se traduit par des solutions monoblocs faciles à installer. Un grand radiateur à ailettes, monté sur le composant à refroidir, occupe relativement peu de place. Cette conception restreinte s’intègre aisément dans des espaces réduits tels que des boîtiers informatiques standards ou des équipements électroniques compacts.

Le refroidissement par eau requiert davantage d’espace pour ses éléments supplémentaires : pompe, réservoir, tuyaux, radiateur(s). Selon le dimensionnement, cela peut entraîner un encombrement important, surtout dans des installations existantes où l’intégration de nouvelles pièces demande une planification minutieuse. Ce point limite parfois son adoption dans les contextes où la place manque.

- Le bruit d’un modèle à air dépend surtout de la taille et de la vitesse des ventilateurs.

- Les systèmes à eau offrent un fonctionnement silencieux à bas régime, mais complexifient l’entretien.

- Compacité et simplicité caractérisent le refroidissement par air ; flexibilité et modularité favorisent le refroidissement par eau.

Consommation d’énergie et efficacité énergétique globale

Sur l’aspect efficacité énergétique, le refroidissement par air reste globalement plus sobre. Sa consommation d’énergie se limite aux besoins des ventilateurs, dont la gestion est assez optimisée aujourd’hui. Les pertes énergétiques dues au transport de l’électricité restent minimes.

En revanche, l’ajout d’une pompe dans un circuit de refroidissement par eau induit une consommation supplémentaire. Certaines installations haut de gamme utilisent plusieurs pompes ou ventilateurs haute performance sur leurs radiateurs, augmentant la facture d’électricité. L’ensemble peut englober jusqu’à deux à trois fois plus de points de consommation qu’une solution strictement aérienne équivalente.

Pour des machines sollicitées en continu ou dans des baies haute densité, l’investissement énergétique initial est compensé par la réduction des risques d’échauffement, la prolongation de la durée de vie du matériel et la diminution des arrêts non planifiés dus à la surchauffe.

Dans un usage domestique, bureautique ou loisir, le rapport entre consommation énergétique et bénéfice réel se pose différemment. Une ventilation bien pensée, associée à des composants efficaces sur le plan thermique, suffit alors à garantir fiabilité et discrétion sans recourir à des dispositifs plus complexes et énergivores.

- La dépense électrique du refroidissement par eau inclut pompes et plusieurs ventilateurs.

- L’efficacité énergétique dépend du contexte d’utilisation et du niveau d’optimisation des différents éléments.

Critères de choix : budget, entretien et évolutivité

Le tarif d’entrée du refroidissement par air demeure accessible, tant à l’achat qu’en exploitation. Peu de pièces mobiles, absence d’entretien particulier, longue durée de vie rendent ce système attractif pour les budgets maîtrisés et les profils peu techniques.

Le refroidissement par eau implique un coût initial supérieur, lié à la diversité des composants et à la nécessité d’un assemblage précis. Sur le long terme, il faut envisager des opérations de maintenance périodique (nettoyage du fluide, remplacement de certaines pièces), ainsi qu’une vigilance accrue sur les fuites potentielles ou l’usure des joints.

- Coût initial moindre pour l’air, coût sur le cycle de vie faible en cas d’entretien réduit.

- Systèmes à eau adaptés aux projets personnalisés ou à l’évolution future, mais nécessité d’un suivi technique professionnel ou averti.

Dans quels usages privilégier le refroidissement par air ou par eau ?

Le refroidissement par air répond parfaitement aux attentes des configurations standard, PC bureautiques, serveurs peu denses ou appareils électroménagers classiques. Sa facilité de mise en œuvre, ses coûts maîtrisés et son faible encombrement le destinent aux tâches quotidiennes où les exigences de dissipation thermique restent raisonnables.

Ce type de refroidissement séduit également par sa robustesse et l’absence de maintenance chronique lourde. Il constitue une solution durable pour les contextes où la simplicité prime sur l’optimisation extrême de la température ou de la nuisance sonore.

Le refroidissement par eau devient un choix pertinent face à des enjeux de performances, de puissance ou de densité inédits. Stations de travail graphiques, centres de données haute densité, overclocking poussé ou environnements industriels contraints y trouvent une réponse adaptée grâce à la très grande capacité de transfert thermique du liquide.

Cette technologie procure un équilibre optimal entre niveau sonore, flexibilité d’évolution, contrôle fin de la température et possibilité de personnalisation poussée. Néanmoins, elle doit rester réservée aux utilisations où ses qualités spécifiques représentent une exigence avérée et justifiée techniquement.